単なる衝動買い。マオです。

5000円の期間限定クーポンが手に入ったので、4TBのHDDを思わず買ってしまった。

いつもはWDを買うのだが、今回は気まぐれにSeegateにしてみた。

一応、NAS用と銘打ってある「IronWolf ST4000VN008」を購入。

Xboxのゲームみたいなパッケージしてやがるな(買った事ないのでイメージだが)

NASの容量が限界に達しそうなので、容量を増やしたいのだがハードルが結構高い。

全てのHDDの容量を増やさないと使える領域が増えないのだ。

現在、メインで構成されているHDDは2TBが5台。

つまり後4台のHDDを2TBより上の容量の物に換装する必要がある(白目)

メインPCのストレージ構成を換えようかとも思って、6TBを買えば4TBと3TBをNASに投げる事が出来そう。

・・・あれ、最初に買った方が良かったのは6TBだったんじゃないか?

気が付いたとしても後のお祭り。

とりあえず、6TBと4TBを2台買えばNASの容量が3TB増えて、追加で4TBを買えば容量が統一出来て更に3TB増える。

そして交換で余った2TBをサブで構成されているHDD3台と交換すれば容量が2TB増える!

んー、次は6TBを買えば先にサブの容量を上げる事は出来そうだな。

一気にやりたいけど、魔法のカードを使う機会が多くて請求見てショック死しそうなのでゆっくりやる。

バレンタインジャンボ宝くじで3億当たらないかなー(遠い目)

でも不安。マオです。

朝起きたらNASからのエラーメールが飛んできていた。

ついにあの古代のHDDが壊れたか? と思ったのだが・・・。

どうやらブート用のUSBメモリがダメだったようである。

ミラーリングしているから片方が壊れても問題は無いのだが、壊れたのが新しい方のUSBなんだよな。

買ったのは2017年の7月らしいが、もう一個の生き残っているUSBメモリは記憶が薄いが8年近く前の物ダゾ?

それよりも先にくたばるのは如何なものかと・・・。

で、適当に別の使っていないUSBメモリを挿してエラーを消した。

とりあえず、本当に壊れたかのチェックをやったんだけど問題無し。

・・・・なんなんだよー!!

3連ミラーリングは出来ないようなので、緊急時の入れ替え用としてNASに挿しておく事にした。

空いてるUSBメモリの在庫が無くなったので、少し補充しておかないとなー。

テンション上がれば出来る。マオです。

今年の目標である「整理」を開始する事になった。

丁度目に付いて、少なくとも数年は使わかなったので必要が無く、別の問題(NASの容量不足)も解決するかもしれないという物だ。

そうHDD!

棚の一角を占拠していて、接続する為の付属品なんかも場所を取っている。

ここを片付ければ少しはスッキリすると思うんだ。

ネジが特殊で約1年半前に工具を買って、計画して放置してたがついに始動する時が来た。

流石にIDE接続のヤツは容量は少ないし使う事もないから完全に処分。

これによりIDE接続の出来る大量にあるガチャンコ(正式名所何なんだろう? 5インチベイでHDDをスワップ出来る器具)も処分。

USBで接続出来るケーブルも処分。

SATA接続のはRAIDを組めば容量がまとめられるから、動くかチェックして壊れていたら処分。

棚にあるだけで20台くらいあるけど、かすかに記憶が残ってて何処かに壊れたHDDを10台近く仕舞い込んでたはずなんだよね・・・。

そんな訳でSATAのHDDをチェックしたら、無事な1TBが3台(日立とSeagate)と500GB(Seagate)が1台発掘出来た。

ちなみにチェックしてダメだったのはMaxtorとSamsung・・・どっちもHDD部門はSeagateに飲まれちゃったな。

1TBは2台という記憶があったのだが、まさかの3台目が見つかるとは。

2台でミラーリングを予定していただけに嬉しい誤算だ。

丁度、ケースを換えてコネクタ数を増やした(拡張ボードは2枚買ってあった)NASの空きベイとコネクタが全部埋まる。

と思ったら、電源コネクタの数が足りない。

使ってる電源ボックスはコルセアのRM550xなのだが、SATAの電源コネクタが6個分しか無かった。

メインPCはRM650xで9個分あったから安心してたのだ・・・。

で、追加でケーブルを買おうと思ったらコルセアのプラグインなケーブルは単体売りしてなくて、1セットで買わなきゃならないのだ。

それなら白いケーブル買ってメインPCのケースの色に合わせようかと考えたが、裏配線だからマザボとグラボのケーブルしか見えない上に、マザボの方のケーブルだけ単体別売りという、何を想定して商売してるのか分からない状態。

そんなのに6000円以上も払ってられるかと思い、4ピン電源コネクタが余っていたので変換するヤツを300円で発注しようかと思ったら・・・。

ケーブル保管箱に入っていた。

何かの付属に付いてた物らしいが何に付いていたのかが不明だ。

ともかくこれで無駄な出費をせずに約2TB分の容量が確保出来た。

・・・すぐ無くなりそうだが・・・。

問題点は読み書き時の音がうるさい所。

流石に他の搭載されているHDDと違って古い普通のHDDだからな。

データの動きが少ない物を入れておくようにしよう。

しばらくはHDDを解体処理しながら、行方不明のヤツを探す事になりそう。

今回の整理だけで付随物が色々と減りそうで・・・何か楽しくなって来たわ(笑)

このテンションが維持できれば物が減るかも!

そして静かに。マオです。

クリスマスのプレゼントネタの続き。

遂にFractal DesignのPCケース「Define R6」を買ってしまった。

去年の公式発表から待って、今年の初めに国内代理店が発表したけどホワイトが販売されず、ようやく夏に追加で発表されて・・・。

で、年末まで待ってたらUSB-TypeCが搭載されてたわ(笑)

・・・まあ、今のマザーボードではフロントパネル用のコネクタが無いので使えないが、次のマザーボードでは確実に使えるだろう。

使う機器も無かったわ(遠い目)

そんな訳で、最近の計画では次のRyzenや新しいマザーボードを買った時に買えば作業が楽だなと目論んでいた。

どちらにしろメインPCとNASをドミノ移植する事になるが、CPUやマザーボード(その他にくっついている物)を全部移植するのとドライブや拡張ボードのみの移植ではえらい違いになる。

更に言うと、次にRyzenを買った時も同じような作業をする事になる(悲劇連鎖)

そんな訳で茨の道を選んでしまったのだ。

作業はメインPCの移植に6時間、NASの移植に2時間かかった。

やっぱケーブル類を隠す作業は大変だわ。

NASはディスクの入れ替え作業を重視するからケーブルを隠す必要が無かったので楽だったな。

大まかなスペックはR5と比べて変化は無いが、構造はかなり変わっている。

R6はよりフレキシブルな感じになったな。

例えば前面のドライブ置き場はR5では3台と5台のトレイを置くフレームのブロックで形成されていて、ブロックを取り外したり動かしたり出来たのだが、R6ではトレイのみとなり前面ファンの空気を遮るフレームが無くなった。

必要の無いトレイを外せば空気を遮るものは完全に無くなる。

他にもドライブが少ない場合は3.5インチのHDDもシャドーベイに隠す事が出来たりと、ほんとに色々出来るな。

電源部分はカバーで完全に覆い隠されてケーブルが見えなくなってスッキリした。

このカバーの上にもシャドーベイで使っているトレイを使えば、SSDなどを置く事も出来るし、別売りのライザーを買えばグラボを縦置きに出来たりもする。

残念ながら私の環境ではCPUクーラーがでかすぎてグラボの縦置きは出来なさそうだ。

出来れば色々と拡張ボードが隠せるんだが・・・。

今回、一番作業で良かったのはR6は天板が完全に外せる為に作業がしやすかった所だ。

R5は網になってて外す事が出来ずに狭い場所で悪戦苦闘したが、R6はそんな苦労から解放された。

6ピン電源とCPUクーラーのピンの脱着で手がボロボロになるのよ。

とりあえず、これでNASをR5に収める事が出来て静かになった。

フィルターのメンテナンスも楽になったしもう安心だな。

次の問題はHDDの容量不足って所か・・・(遠い目)

勉強不足だったなー。マオです。

去年作った10GBASE-Tを積んだNAS君のネットワークが今年に入ってから、かなり調子が悪かった。

具体的にはしばらく時間を置くと切断されて使えなくなる状態。

設定が悪いかと色々と弄ってみたけど改善されないし、切断された後に再接続してくれる事もあったのだがOS側で経路として微妙という扱いを受けて1000BASE-Tの方で接続されてしまっていた。

何かしらの設定が悪いのかと色々と弄ってみた(速度固定してみたり)が改善されず。

で、色々と調べてもしかしてと思いついた事があった。

ケーブルがダメなんじゃね?

何も考えずにCat7のケーブルを使ってたのだが、これがダメだったらしい。

Cat5の時代には特に考えなくても繋がって使えたが、Cat7は対応した機器を使ってアースを取らなくてはならなかったらしい。

本当にあっているのかはその時に確信が持てなかった。

で、色々選定してパンドウイットのCat6aケーブル(STP28X10MBU)を買ってみた。

何か色々とケーブルにも規格があって、アースが必要なのはSTPケーブルと呼ばれる物でアースの必要無い今までのケーブルはUTPケーブルと呼ばれるようだ。

このケーブルの型番にSTPとあるが、公式のスペックではF/UTPと呼ばれる規格らしい。

シールド処理がしてあって外部からのノイズには強いようだ。

ついでに通常使っている1000BASE-Tの方も一緒に敷設し直した所、完全に安定するようになった。

一週間以上テストして大丈夫なので解決といった所だろう。

実はもう一つポカをやらかしていた。

クライアント側はPCIeの都合上で完全な速度を引き出せないのだが、サーバ側は私の確認不足で速度が引き出せない状態だったのだ(白目)

まさか速度が速いグラボを刺す部分のPCIeが上の段と下の段で速度が違うとは思わなんだ・・・。

ケーブルの重みでコネクタに負荷がかからないように下の段に挿して使ってたが、こっちはクライアント側よりも遅い方コネクタだったらしい。

ふとマニュアルを読んだら規格が×16と×4ってそれぞれ書いてあってビックリしたわ。

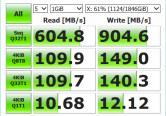

最終的にはこんな感じの速度になった。

前回と比べたらシーケンシャルが全く違うな。

帯域も最大で7.6Gbpsくらいまで跳ね上がるようになった。

ただ、実運用ではそこまで行く事がほぼない。

SATAなHDDやSSDの速度に足を引っ張られちゃうんだよねぇ。

後、1GBとかくらいなら余裕で行けるけど、容量がでかいのを動かすのは厳しい。

とりあえず、ネットワークに関してはこれで解決したのでお金をかける事はあるまい。

早くケースを換えてHDDを3台くらい増設したいけど、いつになる事やら・・・(遠い目)